2025.10.14

保健師wakakoです。

今話題のメタボリックシンドローム。健康診断の結果、「メタボリックシンドローム」「メタボリックシンドローム予備軍」もしくは「特定保健指導の対象者」になった方、ぜひ読んでみてください。

余談ですが、私は特定保健指導が大好きです。指導と付きますが、指導しているつもりはありません(笑)。お話している中で、ご自分で気づき、ご自分で行動を起こしていく。そして健康診断の結果が良くなったと喜ばれている様子を見ると、本当にうれしい気持ちになります。メタボの方は明るくて朗らかな方が多く、人としての強さがあると思います。少しの気づきで大きく行動が変わる方がたくさんいらっしゃいます。

対策のポイントを押さえ、幸せな気持ちでメタボを卒業出来るよう、応援します!

メタボ該当者数

特定健康診断の結果、特定保健指導の対象となると所属する健康保険組合や健診医療機関からお声かけがあります。40歳になったとたんに該当となった方、久しぶりに指導を受けている方、メタボに該当する方はたくさんいらっしゃいます。

厚生労働省によると、40~74歳の男性の2人に1人、女性の5人に1人がメタボリックシンドローム該当者、または予備軍と考えられ、該当者数960万人、予備軍者数約980万人、併せて約1940万人と推定されています。

ですから、メタボ該当になったことは決して珍しいことではありませんし、落ち込む必要もありません。ただ、そこからどのように生活を変化させるかが、今後の人生を大きく左右させるポイントとなります。

とはいえ、指導の対象となると、「特に大きな問題はなかったのに、なんで指導を受けなければいけないの?」「自分は健康なのに…、忙しいし面倒だな。」などと感じてしまいますよね。

まずはメタボの診断基準から見ていきましょう。

メタボ診断基準

表. メタボリックシンドロームの診断基準

| 必須項目 | (内臓脂肪蓄積)

ウエスト周囲径 | 男性 ≥ 85cm

女性 ≥ 90cm |

| 内臓脂肪面積 男女ともに≥100cm2に相当 |

選択項目

3項目のうち

2項目以上 | Ⅰ | 高トリグリセライド血症

かつ/または

低HDLコレステロール血症 | ≥ 150mg/dL

< 40mg/dL |

| Ⅱ | 収縮期(最大)血圧

かつ/または

拡張期(最小)血圧 | ≥ 130mmHg

≥ 85mmHg |

| Ⅲ | 空腹時高血糖 | ≥ 110mg/dL |

女性は冷えから身体を守るため皮下脂肪も多く、その分男性より腹囲の基準が緩く設定されています。

実際、男性の方がメタボになりやすいのです。メタボに該当する方は、男性が女性の約3倍です。

特定保健指導とは

特定保健指導のお声かけがあった方、支援のランクはいかがでしたか?

メタボと特定保健指導対象者の基準は微妙に違っています。

【特定保健指導該当の基準】

考え方としては、

メタボ該当者 ⇒ 積極的支援

メタボ予備軍 ⇒ 動機づけ支援

おおむねこのような割り振りなのですが、血糖値の基準が特定保健指導100mg/dl以上に対して特定健診では110mg/dl以上だったり、喫煙者は予備軍該当であっても積極的支援となったりと、特定保健指導のほうが厳しい基準となっています。ですから、メタボやメタボ予備軍でないのに特定保健指導の対象となることがあります。リスクを大きく取り早め早めに予防しましょう、ということなのだと思います。

ちなみに厚生労働省は特定保健指導について、

「生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く 期待できる方に対して、専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートをします」としています。

特定保健指導は「予防効果が高いと期待できる方に対して」行う支援なのです。

そして、積極的支援の方の方が動機づけ支援の方よりリスクが高いと捉え、より密な支援をしていきます。

支援方法は所属する健康保険組合の種類により多少違いがありますので、興味のある方は健康保険組合にご確認ください。

なぜメタボ対策が必要なのか

メタボはただ太っているだけではなく、内臓脂肪が多く、血圧、血糖、脂質が異常値になっており動脈硬化のリスクがある状態です。

- 肥満:太っていること

- 肥満症:太っていることで健康障害が起こっている、あるいは起こる可能性が高い状態

つまりメタボは「肥満症」です。日本人の死因の第2位は心臓病、第4位は脳卒中です。この2つの病気はいずれも動脈硬化が原因となって起こることが多いです。

動脈硬化を起こしやすくする要因に、高血圧、脂質異常症、糖尿病がありますが、この3つを引き起こしやすくするのが内臓脂肪です。

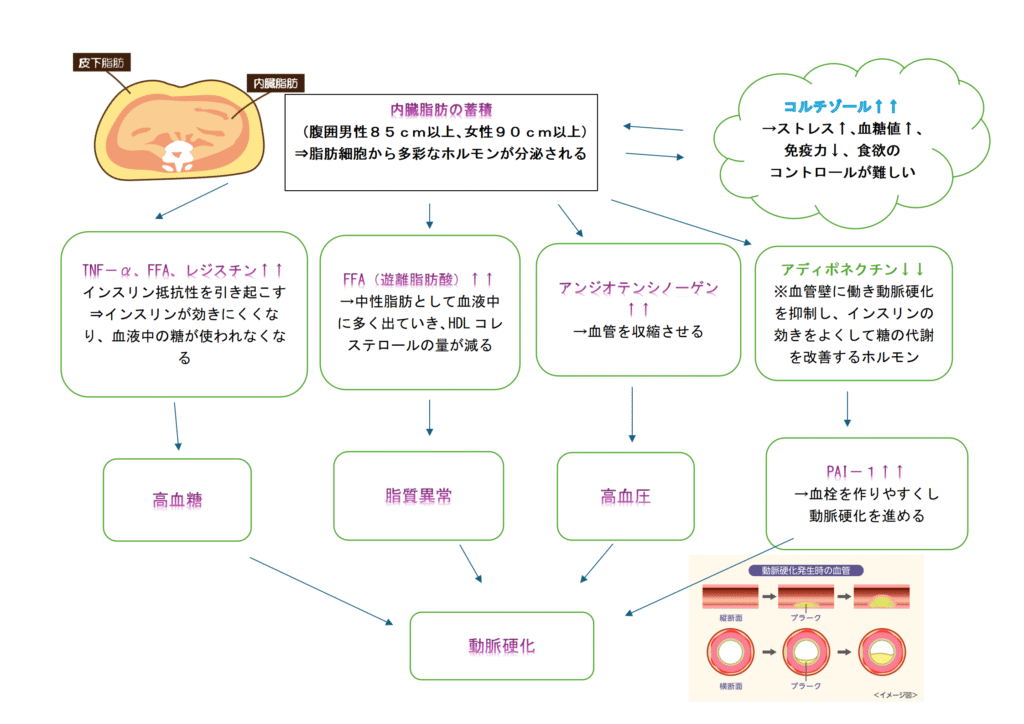

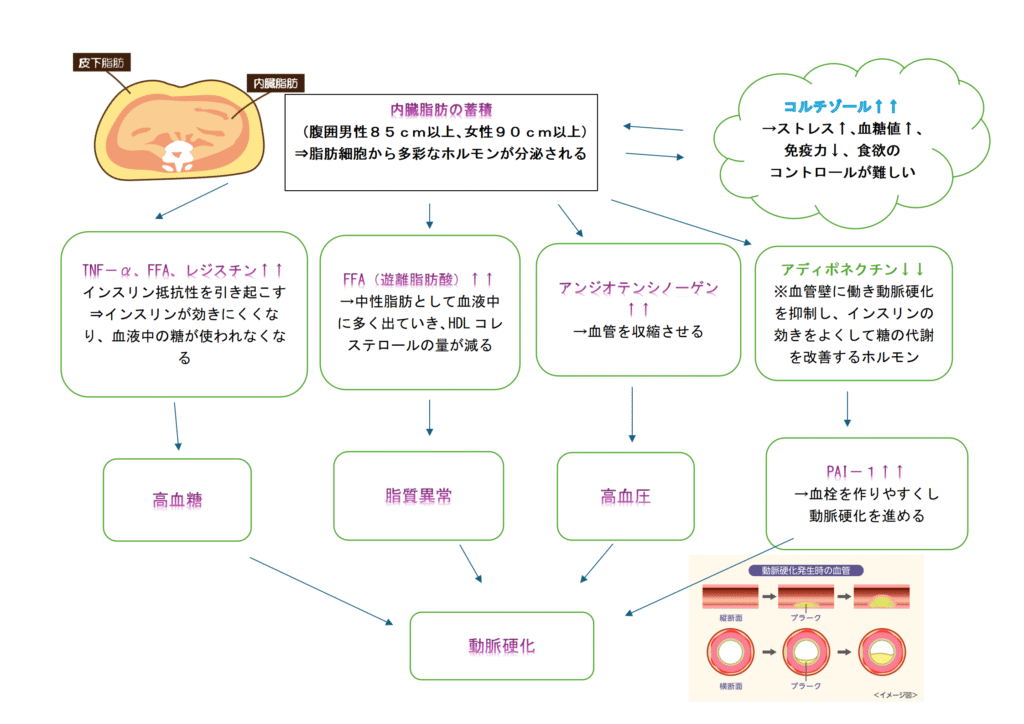

《内臓脂肪とホルモンの関係図》

このように、内臓脂肪が溜まっていくと悪玉の生理活性化物質が放出され、様々な検査値に影響を与えます。

代表的な影響先として、血圧、脂質、血糖値があるため、メタボの基準はこの3つの数値が関わっているのです。メタボの基準値は、内臓脂肪が100㎠を超えているかを予測しています。

イメージで言うと……

高血圧:血流による圧力で血管の内皮細胞が傷つき、繊維化して硬くなる

高血糖:血管の壁に糖がベタベタと張り付き、そこに白血球が集まって炎症を起こし、血管が傷つく。

高LDL:血管内にプラークと呼ばれるコブができ、血管が詰まりやすくなる。

※中性脂肪は間接的に動脈硬化を進める(中性脂肪が増えると、超悪玉LDLが増える)

⇒⇒こうして血管の壁や臓器にダメージを与えていきます。

動脈硬化を進行させてしまう要素はこの3つだけではありません。

肝機能、尿酸値、LDLコレステロール‥。

メタボと言われ、これらの数値もあまりよろしくない方、さらにリスクが高いのです。

そして、タバコもメタボを進行させてしまう重大なリスク因子です。

これらの影響により高血圧、脂質異常症、糖尿病などの疾患に繋がってしまったり、血管が固くなってしまったりし、その先に心臓病や脳卒中などのリスクがあります。

少しの数値の乱れが川に流されていくようにどんどんとリスクが進んでしまうのがメタボの恐ろしいところです。

内臓脂肪を落とすメリット

「なんだか最近お腹が出てきたなー。」が命に係わる重大な病気を引き起こしかねないこと、お分かりいただけましたか?でも大丈夫!逆に言えば、内臓脂肪を落とせば色々な病気を回避できるということなのです!

循環器疾患の予防だけではありません。内臓脂肪を落とすメリットは他にもたくさんあります。

認知症、腰やひざなどの整形外科的な疾患、睡眠時無呼吸症候群、女性は月経不順、不妊、子宮体がんなど婦人科系疾患。

これらの防止にもつながります。

「でも、将来のことでしょ。今は健康だからいいじゃない。」と思う方。決して未来の話ではありません。

先ほどの《内臓脂肪とホルモンの関係図》の右上、コルチゾールに注目してください。コルチゾールとは一般的に「ストレスホルモン」と呼ばれるホルモンです。私たちに必要なホルモンではあるのですが、内臓脂肪が蓄積しコルチゾールが増えすぎると、ストレスに上手く対応することが難しくなってしまいます。結果、食欲を抑えられず暴飲暴食してしまったり、不眠や記憶力の低下、免疫力の低下などに繋がる恐れがあります。将来の健康だけでなく、今現在も内臓脂肪の呪縛に囚われているわけです。

内臓脂肪を落とすことで、食欲のコントロールがしやすくなり、食事制限他、様々なストレスが軽減されると思うと、それはとても素晴らしいことだと思いませんか?

先述のとおりメタボの方は非メタボの方より食欲のコントロールが難しいです。身体も重たいので運動するのが億劫かもしれません。ですが、

関心を持ってこのブログを見てくださった皆さんなら、必ず内臓脂肪を減らし、メタボを卒業できます!

今後実践編も書いていきますので、できることから行動に移していきましょう!

特定保健指導を受けるメリット

特定保健指導は、保健師や管理栄養士などの専門家がお一人お一人の状況に合わせて支援していきます。

金銭的な話をすると、特定保健指導の利用費用(積極的支援 約37,000円・動機付け支援 約13,000円)は加入している保険の保険者が支払いますので、対象者の負担はありません。皆さんの健康にはこれだけの金額をかける価値があるということです。

「こんな支援がなくても自分で何とかできるよ」というお声もいただきます。もちろん支援は強制ではありません。お声かけがあったら、職場の担当者と受けるか受けないかよく話し合ってください。特定保健指導員は、健康の専門家として対象者のデータからリスクの強弱を見極め、対象者にあった支援を提供できるよう努力しています。せっかく無料で受けられますし、一度だけでも話を聞いてみようかなと気軽な気持ちで受けてみてくださいね。